ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ СКАЗОК ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Автор: Дина ЕРОНИНА | Рубрика: ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ Вторник 1 июля 2025

В большинстве школ при обучении английскому языку делается акцент на формировании грамматических навыков, однако, педагогам не всегда удается полноценно донести грамматическую структуру английского языка до всех обучающихся, поскольку не все используемые средства учитывают их возрастные особенности

Автор: Еронина Дина Сергеевна

МГПУ, Москва, Центральный федеральный регион, студент

Для эффективного формирования грамматических навыков учителя должны использовать оригинальные средства, в том числе дидактические сказки, которые являются результативным способом обучения английскому языку, поскольку они не только подходят для обучения грамматическому аспекту языка именно младших школьников, но и способствуют повышению интереса к нему и как следствие его усвоению.

Дидактическая сказка – сказка, созданная педагогом для упаковки учебного материала, в которой абстрактные символы одушевляются и создается сказочный образ мира, в котором они живут [1]. Такой вид сказок предполагает передачу обучающимся материала в доступной форме, как раз благодаря своей образности и персонификации абстрактных понятий. Применение дидактических сказок в обучении позволяет повысить познавательную деятельность обучающихся за счет вовлечения в работу как левого, так и правого полушарий головного мозга, так как сказка в равной степени рациональна и эмоциональна, то есть она сочетает логическое мышление с опытом чувств [2].

Особенно эффективны дидактические сказки при обучении младших школьников, так как такое средство подачи материала соответствует их возрастным особенностям. Младшие школьники имеют склонность к одушевлению предметов и явлений природы, из чего можно сделать вывод, что они не только понимают, но и принимают язык сказок [3]. В дополнение к этому дидактическая сказка максимально приближена к игре, которая была ведущей деятельностью в предыдущем возрастном периоде младших школьников, что обеспечивает плавный переход от прошлого возрастного периода к новому. Дидактическая сказка способствует выстраиванию преемственности между детским садом и школой попутно адаптируя младшего школьника к новым учебным реалиям и позволяя педагогам формировать у обучающихся новые понятия и представления в привычной для младших школьников форме [4]. Творческая интерпретация теоретического материала средствами дидактических сказок вызывает эмоциональный отклик у младших школьников, что способствует более успешному запоминанию. При трансформации теоретического материала в сказочные сюжеты можно добиться повышения познавательной активности, а также творческого и личностного развития младших школьников [5]. К тому же дидактические сказки способствуют повышению интереса к изучаемому материалу в ситуации, когда у обучающихся возникают трудности с его усвоением в связи с возрастающим объемом информации. Если младшие школьники начинают быстрее уставать и отвлекаться, такой творческий подход как применение дидактических сказок способен создать атмосферу новизны и вовлечь их в образовательный процесс [6].

Особую ценность представляют дидактические сказки на грамматическую тематику, поскольку они создают увлекательную и захватывающую среду обучения, а также предоставляют контекстуализированный материал для изучения грамматических конструкций, которые часто вызывают трудности у младших школьников. Абстрактность и отвлеченность грамматических категорий усложняет их усвоение учениками младшего школьного возраста, у которых только начинает совершаться переход от наглядно-образного к словесно-логическому, понятийному мышлению [7]. В связи с этим дидактические сказки выступают продуктивным средством формирования грамматических навыков, так как с их помощью возможно преподнести грамматический материал в понятной, доступной и запоминающейся форме. Суть дидактической сказки состоит в передаче грамматических явлений в сказочной форме, по сюжету которой герои будут выступать в роли грамматических понятий и категорий, а их действия будут являться отражением правил и конструкций грамматического строя языка [8]. Для создания дидактической сказки необходимо продумать сюжет и главных героев, которые будут не только раскрывать суть теоретического материала, но и увлекать, воздействовать на воображение обучающихся [5]. Структура грамматической дидактической сказки совпадает с художественной сказкой: она включает в себя зачин, сказочное действие и концовку, а иногда и присказку, которая выступает в качестве установки на определенный вид слушанья. Для успешного использования дидактической сказки она должна соответствовать следующим критериям: язык написания должен быть простым; сюжет сказки должен строиться на основе понятных младшим школьникам объектов и моделей и быть изоморфным значимым дидактическим элементам; сказка должна удовлетворять принципу одной сложности [9].

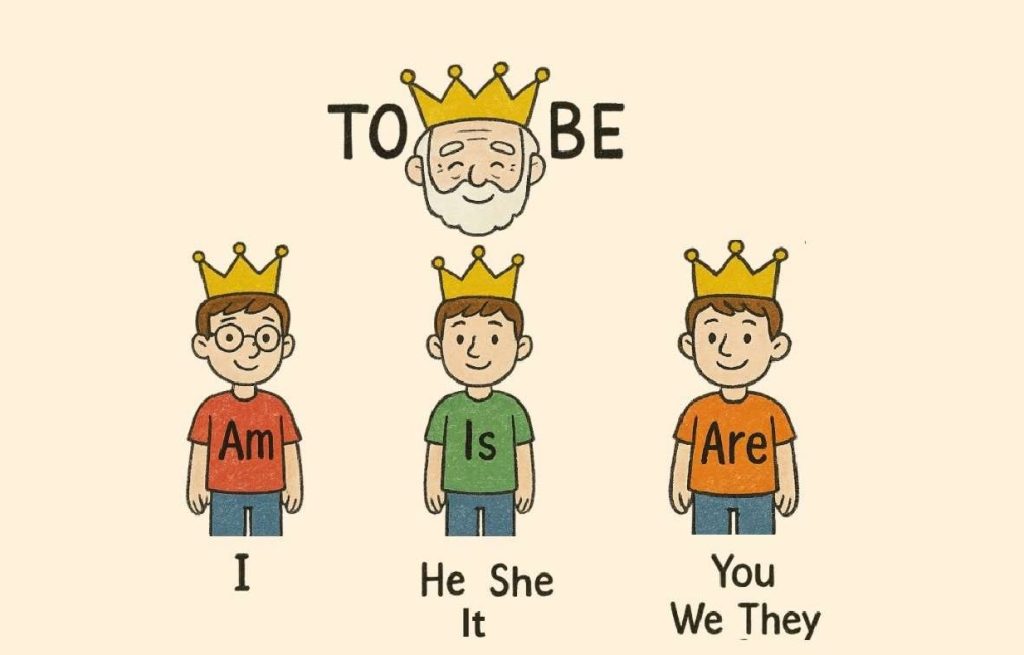

При внедрении дидактической сказки в урок представляется невозможным ограничение лишь самим ее рассказом. Проводимые этапы должны коррелировать со структурой ввода нового материала, в нашем случае с этапами формирования грамматических навыков. Согласно методике формирования грамматических навыков, предложенной С.Ф. Шатиловым, дидактические сказки встраиваются в ориентировочно-подготовительный этап, поскольку они способствуют знакомству с грамматической конструкцией и выработке первичных действий по автоматизации грамматических навыков. После чего все еще сохраняется необходимость перехода к стереотипизирующе-ситуативному и варьирующе-ситуативному этапам для завершения процесса формирования грамматического навыка посредством тренировки в системе языковых, условно-речевых и речевых упражнений. Приведем пример цикла дидактических сказок на тему глагол “to be” для 2 класса, которые способствуют не только пониманию грамматического правила, но и вовлечению обучающихся в образовательный процесс.

The verb “to be” in affirmative sentences

В одной волшебной, далекой стране жил-был старый король, которого звали “To Be” (один из обучающихся пишет глагол на доске и рисует ему большую корону). Он был очень важным, ведь он помогал людям описывать их чувства, называть вещи своими именами и рассказывать о местоположении людей и предметов. Но так как он был очень старым, он передал почти все свои королевские обязанности своим сыновьям: “Am”, “Is” и “Are” (один из обучающихся обозначает данные формы глагола “to be” на доске, дорисовывая им короны поменьше). У каждого из этих сыновей были свои друзья, с которыми они были неразлучны. Старший сын “Am” был очень скромным и спокойным. Он дружил только с местоимением “I”, потому что умел разговаривать с теми, кто говорит о себе (обучающиеся дорисовывают местоимение на доске рядом с “Am”). Когда кто-то говорил о себе — “Am” всегда был рядом и помогал в этом. Например, “I am happy” (обучающиеся повторяют за учителем). Средний сын “Is” был аккуратным и серьёзным. Его друзьями были “He”, “She” и “It” — местоимения, которые обозначали одного человека или предмет (обучающиеся дорисовывают местоимения рядом с “Is”). “Is” знал, как сделать предложения про него, про неё или про что-то одно. Например, “He is in the classroom”, “She is a student”, “It’s a pen” (обучающиеся повторяют за учителем каждое предложение). Младший сын “Are” был весёлым и общительным. Его друзьями были “You”, “We” и “They” (обучающиеся дополняют картинку местоимениями рядом с “Are”). “Are” любил находиться в компании, поэтому всегда помогал людям общаться между собой и рассказывать про других. К примеру, “You are nice”, “We are friends”, “They are small” (обучающиеся повторяют за учителем каждое предложение). Старый король “To Be” был очень доволен, что у его сыновей есть друзья, и вместе они так хорошо правят волшебной страной, поэтому он устроил бал в их честь. Туда пришел сын “Am” со своим другом “I”, сын “Is” с “He”, “She”, “It” и сын “Are” со своей большой компанией друзей “You”, “We” и “They” (на данном этапе учитель может попробовать стимулировать ответы учеников, чтобы они сами проговорили принадлежность местоимений к формам глагола “to be”). Они веселились до самого утра, а потом снова приступили к своим королевским обязанностям, помогая людям правильно говорить и понимать друг друга.

The verb “to be” in negative sentences

Но однажды в волшебной стране все изменилось. Подул ветер перемен и принес странника “Not” (обучающиеся рисуют частичку на доске). Сначала принцы “Am”, “Is”, “Are” и их друзья-местоимения “I”, “He”, “She”, “It”, “You”, “We”, “They” с недоверием смотрели на незнакомца, не понимая его важности (необходимо помочь обучающимся актуализировать уже полученные знания и заново нарисовать картинку сочетаемости местоимений с формами глагола “to be”). Но странник “Not” не растерялся и объяснил, что у него есть особая миссия, так как он помогает людям выражать свое несогласие. Принцы переглянулись со своими друзьями и решили, что они хотят подружиться со странником “Not”, чтобы быть еще более полезными для людей. С тех пор, каждый раз, когда людям надо было сказать, что они с чем-то несогласны, принцы становились рядом с “Not”, чтобы помочь им в этом. Например, “I am not sad”, “He is not Jack” (важно попросить учеников составить свои отрицательные предложения с каждым из местоимений). Теперь у наших принцев появился еще один друг, вместе с которым они составляют отрицательные предложения.

The verb “to be” in interrogative sentences

Как-то раз принцы “Am”, “Is”, “Are” со своими друзьями “I”, “He”, “She”, “It”, “You”, “We”, “They” гуляли по королевскому саду (обучающиеся актуализируют знания и рисуют схему, также можно попросить их нарисовать и сам сад). Долго ходили они по саду пока не наткнулись на вопросительный знак, который лежал на земле (обучающиеся иллюстрируют). Сначала все испугались такому невиданному предмету, но потом принц “Is” вспомнил, что вопросительный знак обладает древней магией построения вопросительных предложений и предложил своему другу “It” дотронуться до него. Но местоимение “It” все еще опасалось приближаться к незнакомому предмету, поэтому принц “Is” первый подошел к вопросительному знаку и тут же магическим образом проговорил: “Is it a question?” (обучающиеся повторяют предложение). С тех пор и повелось, что в вопросительных предложениях храбрые принцы “Am”, “Is”, “Are” выходят на первое место, а их верные друзья-местоимения за ними следуют. Теперь, каждый раз, когда люди хотят что-то спросить принцы и их друзья-местоимения выстраиваются в правильную последовательность, чтобы помочь им в этом.

Таким образом, дидактические сказки положительно влияют на процесс изучения английского языка, делая формирование грамматических навыков более продуктивным. Применение данного средства имеет большой лингводидактический потенциал, поскольку она позволяет обучать школьников, таким образом, чтобы грамматические правила были понятны и доступны, а также запоминались.

Список литературы

- Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева. – Санкт-Петербург: Речь, 2000. – 310 с.

- Шеменева, Е. Н. Обучение студентов-филологов жанру лингвистической сказки : специальность 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» : диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Шеменева Елена Николаевна. – Москва, 2001. – 254 с. – EDN NLXDPJ.

- П.Д. Возможности дидактических сказок в развитии орфографических навыков младших школьников на уроках русского языка в 1 классе / П.Д. Маханек, Т.Д. Сегова – Нижний Тагил: Ученые записки НТГСПИ. Серия: Педагогика и психология. 2022. – № 1. – 33–41 с.

- Прокофьева И.В, Жукова А.Н. Дидактическая сказка как психолого-педагогический подход к организации начального музыкального образования / И.В. Прокофьева, А.Н. Жукова – Проблемы современного педагогического образования. 2021. №71–3.

- Сёма К.С. Использование дидактической сказки в процессе обучения иностранному языку / К.С. Сёма – Веснік МДПУ імя І. П. Шамякіна. 2013. №3. – 62–67 с.

- Ю.В. Обучение английскому языку младших школьников: дидактические возможности английской сказки / Ю.В. Безуглая, Н. Б. Самойленко – Севастополь: Проблемы и перспективы современной гуманитаристики: педагогика, методика преподавания, филология, организация работы с молодёжью. 2022. № 3. – 84–87 с.

- Степанова О.В. Особенности развития мышления у детей младшего школьного возраста / О.В. Степанова. – Приоритетные научные направления: от теории к практике. 2016. №22. – 94–99 с.

- Синило С.М. Интерактивная дидактическая сказка как средство формирования грамматических знаний младших школьников / С.М. Синило – Москва: ПАРАДИГМА, 2021. – 75–81 с.

- Плигин А.А. Метафора как способ пояснения важного учебного содержания и передачи познавательной стратегии / А.А. Плигин – Развитие познавательных стратегий школьников: теоретические основы и практика. 2005. 49–65 с.

- Шатилов С.Ф. Актуальные проблемы методики обучения русскому языку иностранных учащихся / С.Ф. Шатилов. – Ленинград: ЛГУ, 1985. – 56 с.